マンガ冊子や書籍づくりの基礎「表記統一」

公開日:

:

こんにちは!トリヤマです。

みなさんはマンガや本を読むときに「編集者」の存在を気に掛けたことはありますか? 中には編集者がけっこう目立って登場しているような雑誌もありますよね。マンガなんかだと作中にキャラクターとして登場したりとか。

マンガに限らず冊子や書籍などの読み物において「編集」の役割はとても重要です。

編集者は、マンガならば漫画家に、読み物ならばライターや作家に、何を書いてもらうのかをディレクションする役割を持っています。

もちろんテーマが決まった後でも、構図や言葉選び、事実の確認(事実と異なることを書いてしまったらその媒体の信用に関わってしまいます)など、やることはもりだくさん。

そんな多岐に渡る編集作業の基本中の基本として「表記の統一」があります。

読者への誤解、難解さ、読みにくさを与えないように、文章の表記を統一することが必要です。これはマンガでも冊子や書籍などの読み物でも同じ。ちなみにこの営業日誌では「マンガ」という単語を単体で表記するときのみカタカナ表記で統一しています。気づきましたか?

マンガの場合は、漫画家によって意図的に漢字や仮名づかいを変えることが普通で、正しい読み方ではない「当て字」も多用されるため、雑誌全体としての表記の統一は行いません。しかし、同一作品内においては通常、表記を統一することが多いです。中には、表記が不統一であってもそれが作者の世界観を生み出す役割を果たしている場合などもありますね。

冊子や書籍などの場合には逆に、冊子内で統一することが多いですね。漢字表記、仮名づかい、送り仮名、単位記号などがコーナーによってバラバラだと、いかにも寄せ集め! という感じが漂ってしまうからですね。雑誌全体のトーンマナーを形作るうえでも非常に重要な作業です。

こうした冊子や書籍でのルールづくりには、正解という正解はありません(もちろん誤字脱字は×ですが)。たとえば文体では「ですます調」「である調」どちらにするか。これはどちらかが正しいとかの話ではありませんよね。大切なのは、その冊子や書籍の中で「統一されている」ということです。

印刷や製本が以前よりも手軽にできるようになった昨今、企業が独自に冊子や書籍を制作する際に、自社で編集担当者を置いて進行するケースも増えてきました。

けれど、いくらサービスが便利になったとしても、未経験者がいきなり表記の統一を行っていくのは難しいですよね。そんなときに役に立つ、表記統一のチェックポイントをお伝えしますね。ぜひ参考にしてみてください。

★表記統一のチェックポイント★

1.文体・用字・用語は統一されているか

2.誤字・脱字はないか

3.数字・単位記号は統一されているか

4.漢字の使用範囲は統一されているか

5.かなづかい・送りかなは正確か

6.文脈におかしいところはないか

7.主語・述語の関係がねじれていないか

8.不適切な言葉は使われていないか

それではまた!

関連記事

-

-

「マンガ好き」のレベル~上には上がいる~

みなさんこんにちは~トリヤマです。 マンガ好きを自称しているボクですが、お客様

-

-

facebookで漫画を活用! 流れるフィードでキラリと光る投稿を【前編】

こんにちわ~トリヤマです。

-

-

無料で読める! 面白くてためになるマーケティングのwebマンガ3選

こんにちは~トリヤマです。 &nb

-

-

「キャラクター制作」も承っております!【前編】

ここ最近、「キャラクター制作」についてのお問い合わせをよくいただいています。 そこで、この場を

-

-

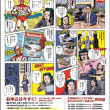

NewsWeek日本版10月 7日号(9/30発売)で広告マンガを掲載中です!

こんにちは! 昨日発売されたNewsWeek日本版(10/7号)に、漫画化伝説が制作した広

-

-

記事広告とネイティブ広告

こんにちは、トリヤマです。前回に続いて、マーケティングのお話です。

-

-

社員教育だけじゃない!マニュアル作成が会社にもたらす4つのメリット

こんにちは!トリヤマです。年末が近づき、年が明けたらあっという間に3月。人事異動による引き継ぎや

-

-

【初めて担当になる方へ】冊子作成を依頼する前にイメージしておいてほしいこと:その2

こんにちは!トリヤマです。 前回の記事で、冊子を作成する前にイメージしてお

-

-

漫画化伝説、オーストラリアに上陸!

こんにちは~トリヤマです。 突然で

- PREV

- ネットリテラシー教育×漫画化伝説

- NEXT

- 必見!日常のスキマ時間で効果的なPRを!